I Monti frumentari nascono alla fine del XV secolo come enti mutualistici per prestare ai contadini più poveri il grano per la semina con un minimo interesse sulle derrate prestate. Nacquero come istituzione benefica, prevalentemente per iniziativa dei francescani per sottrarre i bisognosi, in questo caso i contadini, al prestito usurario. I primi monti di prestito di grani sorsero a Rieti nel 1488 per iniziativa di Bernardino da Feltre ed a Sulmona nel 1489, diffondendosi poi rapidamente sopratutto nelle regioni centrali dello Stato pontificio e nel Regno di Napoli, dove nel 1767 un editto rese obbligatoria la costituzione di un monte in ciascun comune. L’importanza del contributo di promozione e gestione da parte delle istituzioni ecclesiastiche è testimoniata tanto dall’opera del cardinale Orsini, poi papa con il nome di Benedetto XIII, quanto dalla necessità avvertita dal re di Napoli di stipulare nel 1741 un concordato con la Santa Sede che prevedeva la creazione di un tribunale misto per la sorveglianza sui monti frumentari del Regno. Gli sforzi di regolamentazione proseguirono nel Regno di Napoli anche con il mutare dei regimi e nella prima metà del XIX secolo. I monti frumentari vennero sottoposti ad una vasta opera di revisione e ricostituzione: furono assimilati a opere pie, e regolamentati nelle procedure di conservazione, prestito e restituzione dei grani; la distribuzione doveva rispondere criteri prefissati, essere stabilita annualmente dal sindaco, dal parroco e dagli amministratori, sottoposta all’esame del consiglio comunale e all’approvazione dell’intendente; spettava ai sindaci la sorveglianza sulla gestione, da attuarsi attraverso ispezioni.

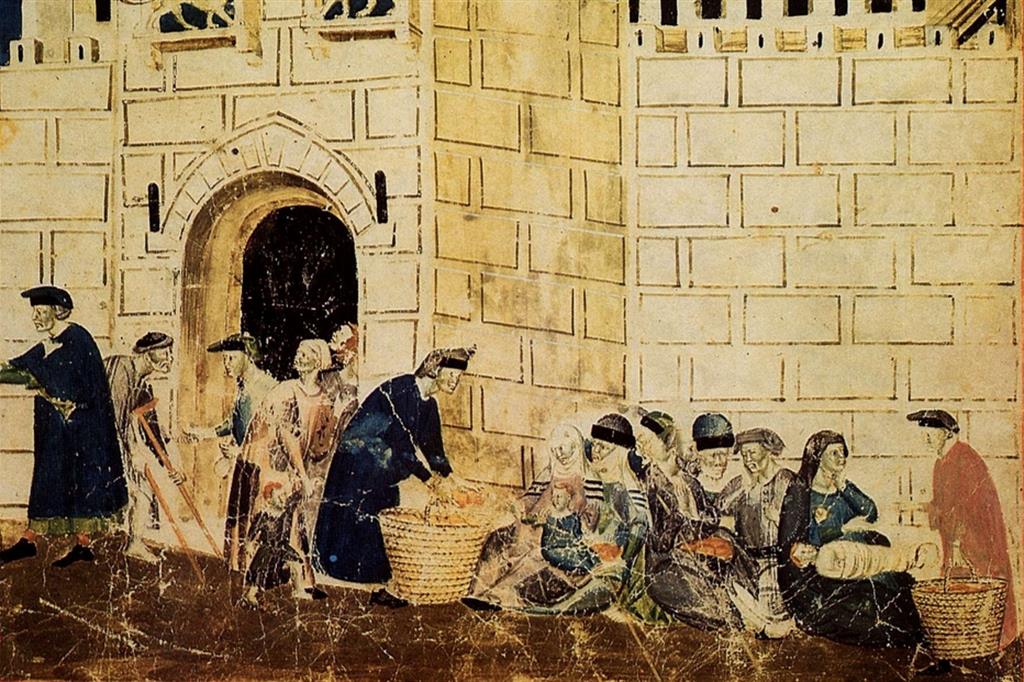

La trinità: grano, farina, pane, riempie la storia d’Europa. E’ la più grande preoccupazione delle città, degli stati, dei mercanti, degli uomini. Per i quali vivere è: mangiare pane. Il pane è una figura che ha sempre occupato il proscenio. Non appena si registrava un aumento di prezzo, tutto si agitava, i disordini si manifestavano a Londra come a Milano.

I Monti frumentari offrivano la possibilità per i contadini più poveri, in quanto proprietari di piccolissimi appezzamenti, o per i braccianti, che non possedevano alcuna proprietà, di arrivare a seminare con il grano che veniva messo loro a disposizione da un monte frumentario. Quindi rappresentava un’opportunità in più per procurarsi il cibo e sopravvivere fino alla nuova stagione. E’ curioso notare come le prime icone delle banche erano monti, si pensi ai banchieri Chigi ed al loro stemma di famiglia, o alla prima banca italiana il Monte dei Paschi di Siena.

Il monte rimanda all’idea di deposito, all’ammucchiare, furono i Monti la prima forma della finanza moderna. Il grano è stato centrale per la vita di popolazioni. Bastava un’annata avara, un incidente, una malattia, una inondazione e il grano destinato a semente veniva mangiato per non morire di fame. Così per la nuova semina doveva indebitarsi, in genere con usurai che lo conducevano sul lastrico.

Spesso negli stessi locali dei monti frumentari nascevano i Monti di Pietà, ma con statuti e funzionari distinti. Non erano enti di pura filantropia. Sul grano si pagava un “interesse” non monetario, in genere si prendeva “a raso” dello staio e si restituiva “a colmo”. Un piccolo interesse quindi, non troppo diverso dal tasso monetario dei Monti di pietà attorno al 5%.

Più tardi ai Monti frumentari si aggiungeranno anche i Monti pecuniari, che prestavano sempre grano e prodotti agricoli ma a fronte del pagamento in moneta. L’uso del grano come moneta, da cui la cosiddetta “grana”, fu la grande innovazione dei Monti, e la ragione della loro longevità.

Nel 1861 nel Mezzogiorno d’Italia c’erano circa 1.054 Monti frumentari, il doppio di quelli presenti nel Nord.

Con il decreto regio del 9 aprile 1922 n. 932, i superstiti Monti frumentari vennero sottratti alla disciplina legislativa degli istituti di assistenza e di beneficenza ed in breve trasformati in casse comunali di credito agrario, sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia, pur perdurando in taluni casi l’amministrazione da parte della locale congregazione di carità.

Molte casse comunali di credito agrario vennero in seguito assorbite dalle sezioni di credito agrario di istituti di credito di diritto pubblico.