Il naso ha milioni di neuroni olfattivi e ognuno esprime solo un singolo tipo di recettore di odori. Le loro basi genetiche sono state scoperte circa trent’anni fa e questo è valso il Premio Nobel 2004 a Linda Buck e Richard Axel. Ciascun recettore potrebbe riconoscere uno o più odori e ogni odore potrebbe essere riconosciuto da più di un recettore. I circa 400 recettori possono essere capaci di interagire con circa un trilione di sostanze chimiche …

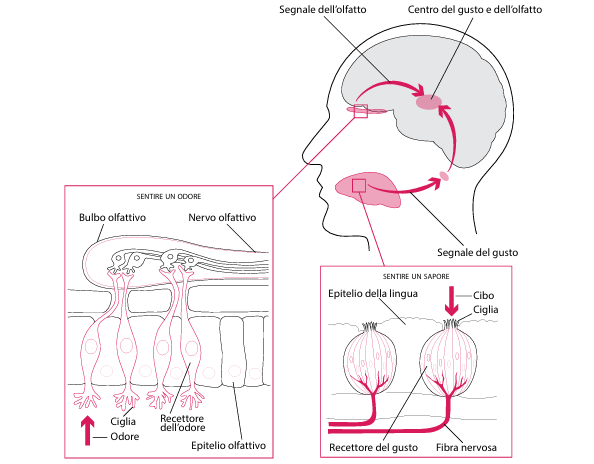

Quando l’odore giunge a contatto con un recettore è trasformato in segnale elettrico attraverso la trasduzione. La nuova forma di energia raggiunge il cervello che lo decodifica e lo organizza attraverso processi cognitivi di base e processi psicologici dinamici: ecco la percezione. In funzione di questa viene pianificato il comportamento e si ha quindi la risposta allo stimolo.

Come ognuno di noi ha una propria combinazione di colori per capelli e occhi, così ha anche un proprio portfolio di recettori olfattivi. E quindi, in un certo senso, ognuno ha un naso diverso e annusa il mondo a proprio modo. Per via di questa variabilità, può succedere che qualcuno sia incapace di sentire specifici odori o di sentirli meno di altri. L’olfatto, insieme al gusto, è un senso chimico poiché sono le molecole chimiche, emesse da corpi e sostanze, a generare la sensazione olfattiva, che poi chiamiamo odore. Una cosa importante da sottolineare è che l’odore di per sé non esiste, esistono le molecole; queste interagiscono con i nostri recettori olfattivi. L’informazione arriva al cervello, ed è lì, dopo un processo di elaborazione cognitiva di questo segnale, che si trasforma in “odore”.

Lo studio di questi meccanismi rivela in modo particolarmente chiaro come, per esempio, la percezione degli stimoli sensoriali sia un fenomeno regolato e influenzato da numerosi elementi, anche soggettivi e legati al contesto. Tradizionalmente, si è sempre pensato che le nostre abilità linguistiche siano disconnesse da quelle dell’olfatto. Invece, le ricerche più recenti sfatano questo mito. Il fatto che si sia più o meno abili a descrivere le proprie percezioni olfattive, così come l’esistenza di linguaggi precisi e accurati per descrivere gli odori è, prima di tutto, un fatto culturale. L’ambiente socioculturale, la lingua usata e l’allenamento fanno una grossa differenza.

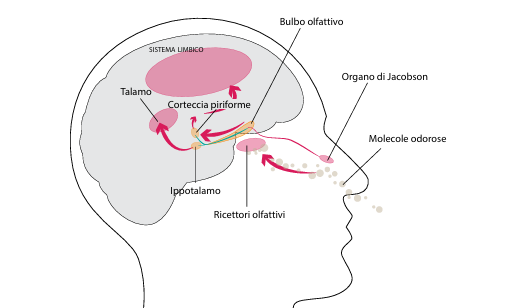

Il senso dell’olfatto ha connessioni dirette con le aree limbiche del cervello: le informazioni odorose arrivano direttamente all’amigdala, coinvolta nelle emozioni, e all’ippocampo, coinvolto nella memoria, e ciò fa sì che la reazione emotiva all’odore sia spiccata. Questo processo, se non vi si è abituati, determina alcune difficoltà nella verbalizzazione. D’altra parte, quante volte proviamo emozioni che non sappiamo bene come tradurre in parole? Le informazioni olfattive vanno poi alle regioni orbito-frontali del cervello, quelle in realtà “più avanzate” cognitivamente e responsabili anche delle risposte “mi piace / non mi piace”. Ecco perché gli odori hanno anche una componente edonistica così forte e, spesso, prima ancora di capire razionalmente cosa stiamo annusando ne facciamo una valutazione in base al fatto che ci piaccia o meno. Questa valutazione, inoltre, dipende anche dalle nostre esperienze, dai nostri ricordi e dalle nostre aspettative. Il risultato? Lo stesso odore può provocare reazioni diverse su diverse persone: a qualcuno può piacere e ad altri dare la nausea. A tal proposito pensate all’odore di gorgonzola, a qualcuno ricorda l’odore dei calzini usati e ad altri una piacevole sensazione. Perfino l’odore di letame nei campi per qualcuno potrà essere piacevole, perché magari evocherà ricordi di infanzia in campagna. Tuttavia, su come avvenga a livello fisiologico il meccanismo che fa scattare tali reazioni con odori specifici c’è ancora molto da studiare. D’altronde la scienza dell’olfatto è ancora molto giovane e la maggior parte delle scoperte è stata fatta negli ultimi trent’anni.

BIBLIOGRAFIA

Anna d’Errico, Il senso perfetto, Codice edizioni, 2019

Alessandro Gusman, Antropologia dell’olfatto, Laterza, 2004

Annik Le Guerer, I poteri dell’odore, Bollati Boringhieri, 2014

Claudio Mammini, Dalla coscienza di ordine superiore alla sensorialità, Rivista L’Assaggio n.88 inverno 2024

Manifesta pure le tue impressioni o ulteriori notizie al riguardo lasciando un feedback!